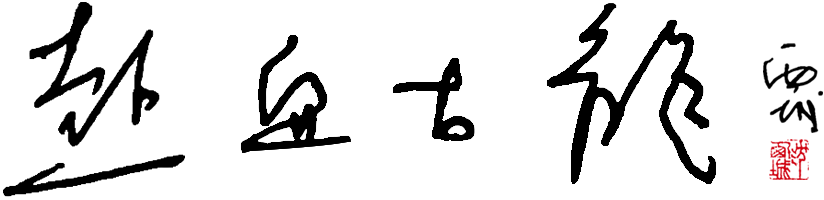

此為陳曉林先生翻譯的《西方的沒落》(史賓格勒著)序,桂冠圖書有限公司,1976年三版

四、精闢的論點

「西方的沒落」的主題旋律有二,經常交互出現,最後合成一體。其一,是指出各大文化自有不同的象徵、風格、與特徵,也就是所謂「形態異」的問題;其二,是標示各大文化有其共同的命運、歷程、與階段,也就是所謂「形態同」的問題。因為「形態異」,所以各個文化都是獨一無二的、自成一體的;又因為「形態同」,所以各大文化都可以置於一個視景之下,作「相應」的比較與對照。

史賓格勒對各大文化的「基本象徵」(Prime Symbol),所作的陳示,可謂是曠古無匹的驚人之見,他所用的方法,「能品而近於神」,完全已算是藝術的手法,他是以活生生的歷史體驗、描摹、洞察,加上緻密的對比、並列、感受,所形成的一種獨特的歷史形態學處理方法,他稱之為「觀相的」(Physiognomic)形態學。以有別於一般只重解析與因果的「系統的」(Syrtematic)形態學。在這種方法下,他列示出他書中每一高級文化的「基本象徵」。

所謂「基本象徵」,也就是每一文化的「有力主題」,一個文化的生命歷程,也就是它開展和實現它自己的主題的全部過程,因此基本象徵與文化生命,彼此密不可分。史氏認為:古典文化的「基本象徵」是「有限的實體」、西方文化的「基本象徵」是「無窮的空間」、阿拉伯文化的「基本象徵」是「洞穴」、中國文化的「基本象徵」是「道」,此外,如俄羅斯的則是「無垠的平板」、埃及的則是一種「路途」等,全書對此等象徵,就各文化形之於外的表現,如科學、建築、藝術、宗教等,均分別有所印證。待一個文化的主題,其全部的形式內涵均已發揮殆盡、完滿實現之後,這個文化也就完成了自己的使命,也走完了生命的歷程。

以古典文化與西方文化的對比為例,史氏指出:古典數學以歐氏幾何為代表,數字是一種度量,一種比例,以捕攝其「有限的實體」:西方數學則以解析幾何為代表,數字已是一種函數,一種變量,以分析那「無窮的空間」。古典的物理學,是「靜力學」,追求靜態的平衡,西方的物理學,則是「動力學」,專意追求動態的變化。古典的雕像,輪廓分明、比例嚴謹,西方的音樂,飛幻空虛、超妙入神;古典的建築,具體實在,一望可盡,西方的教堂,卻飛柱縱橫,尖聳入雲,好似伸向於無限的天穹,這都是因為希臘人的覺醒意識中所見的客觀世界,是有限的、具體的、切近而靜態的,其基本象徵是「有限的實體」;而西方人的覺醒意識中,所見的客觀世界卻是無窮的、虛幻的、遙遠而動態的,其基本象徵是「無窮的空間」。

阿拉伯的宗教與文化,一直錯綜複雜,迷離恍惚,為歷史學家所不敢問津。可是史賓格勒卻以兩個概念,「歷史的偽形」與「洞穴的感受」,一舉澄清了阿拉伯文化種種的迷霧。「偽形」本是一個礦物學上的名詞,意指:一個礦坑中原有的礦石,已被溶蝕殆盡,只剩下一個空殼,而當地層變化時,另一種礦質流了進來,居於該一殼內,以致此礦的外形與內質,截然不同。所謂「歷史的偽形」,即是指在阿拉伯文化尚未成形時,由於古典文明的對外擴張,武力佔領,以致整個被古典文明覆壓於上,不能正常地發展,故而其文化型態與宗教生命,皆一時被扭曲而扼抑,但古典文明其實已經血盡精枯,只剩下一個空殼,故而一旦阿拉伯文化在重荷之下脫穎而出,其基督教便立刻征服了整個的希臘世界。這同時也完滿解釋了伊斯蘭教,何以能以一個沙漠中的小派,倏忽興起,如飆風驟雨,席捲了偌大的領域。

而阿拉伯文化的基本象徵──「洞穴」的感受,則可統一地解釋所有的近東宗教:猶太教、太陽教、祆教、基督教、景教、摩尼教等,使千百年來盤根錯節的宗教史,有了豁然開朗的面貌,這不能不說是史賓格勒的非凡成就與貢獻。史氏同時認為:目前的俄羅斯文化,自彼得大帝力行西化之後,正處在西方文化的「偽形」覆蓋之下,尚沒有表現出自己的精神特色。我們觀夫西方文化的反動與流毒──馬克斯主義,在今日俄國所造成的悲慘事實,當可發現史氏對此,實有過人之明。

在各大文化的共同命運上,史氏也在思想方面、社會方面、政治方面,一一研循出彼此對應的階段,從而支持他論斷西方已趨沒落的觀點,他認為文化沒落的表徵,如:唯物史觀與實用科學的提倡、偉大藝術與宗教感受的終結、抽象思考降落為職業性的課堂哲學、「世界沒日」思想的傳播、金錢勢力的長成、政治操縱的活動,最後便必然會隨之以一切文化的最終命運:「凱撒主義」(Caesarism),即武力獨裁的帝國主義。

此外,史氏論列文化中其他種種事象時,那種切中肯棨、發人深省的詳密觀察,那種破空而來、倏忽而隱的慧思靈光,也都令人激賞。例如,他以耶穌被捕,帶至羅馬巡撫彼拉多面前時,彼拉多間他:「真理是什麼?」(What is truth?)而耶穌反問以:「現實是什麼?」(What is fact?)來描摹真理世界與現實世界、宗教心態與塵世心態之間的對立,實在精彩萬分。

五、推倒一世之豪傑,開拓萬古之心胸

在社會科學乃至歷史哲學的領域內,達爾文與馬克斯所標舉的進化理論,一直是被大多數人奉為金科玉律的學說,如斯賓塞(Spencer)、摩根(Morgan)、森奈(Sumner)等,大抵都認為歷史為一直線進步的發展形式,而他們所依恃的,無非都是自然科學的餘緒,而且所用的是不夠精密的自然科學的方法,一旦自然科學的本身,在理論基礎上起了革命性的變化之後,這一干學說,即已顯得窘迫不堪,再面對西方文化如今的實況,確已顯得危機重重,所謂「進步」、所謂「上升」、所謂「最大多數的最大幸福」、所謂「共產主義的人類天堂」,更早如同海市蜃樓一般,經不起微風一吹了。

而史賓格勒的「西方的沒落」中,所推論的種種情狀,卻已大多應驗,若合符節。推其所以能夠臻此之故,除了在方法上擺開自然科學的分析解剖式的觀念,而逕自從他的生命體驗之中,自行思考出一套活生生地「進入」(living into)文化現象、縱覽文化現象的方法學之外,他個人的卓絕才華、淵博學養、憂患智慧、悲憫情懷,也都是原因之一。尤其重要的是:他能真正的面對生命、面對人生,他在書中,一再強調生命之流與歷史之流,合成大化流衍,浩瀚不絕,人必須真正「生活於」生命與歷史之中,才能體會生命、瞭解歷史。

雖然在史氏之前,已有俄國的達尼拉夫斯基(N.J. Danilevsky,1822─1885),在「俄羅斯與歐洲」一書中,提出了一些文化律則的雛形概念,但此書流行既不廣,影響亦極微,且史氏也根本不知達氏其人其書,故而,若謂史賓格勒是歷史型態學、乃至文化學(culturology)的開山之祖,也不能說是言過其實。

另一位文化哲學與社會科學的巨擘索羅金(P.A. Sorokin),曾著有「社會文化動力論」(Social and Cultural Dynatmics)、「社會、文化與人格」(Society, Culture, and Personality)等鉅著,他在一本介紹文化學的著作「危機時代的社會哲學」(Social Philosophies of An Age of Crisis)中,列出九位文化哲學家的名字,均是曠觀人類歷史文化,而論斷西方文化正面臨危機者,依序是:達尼拉夫斯基、史賓格勒、湯恩比、宋巴特、貝第葉夫、諾斯羅普、克魯伯、史懷哲,無不是學富名高的當世俊彥,事實上,這些人自湯恩比以下,包括索羅金本人在內,均或多或少受到史氏的影響與啟發,而其論點,也大致不出「西方的沒落」一書之外。湯恩比就曾自述,他的「歷史研究」(A Study of History)十巨冊,實曾深受史賓格勒的「西方的沒落」所影響,在一九四八年刊行的「文明在審判中」(Civilization on Trial)中,他說:「當我閱讀史氏那些閃耀著歷史透視的尺頁時,我懷疑我的整個探討,不說答案,甚至連問題還沒有在我的腦海中形成之時,是否即已被史賓格勒所解決了。我自己基本見地之一:歷史研究之最小可能的理解範圍,應是整個社會(whole socicties),而非在其中任選出來的孤立部分,如現代西方的民族國家、或希臘羅馬世界的城邦國家;我的另一見解:所有可稱為『文明』一類的社會歷史,在某種意義上都是平行而相應的,這些,在史賓格勒的思想系統裏,也正是主要的部位。」雖然,湯恩比一方面繼承、另一方面也批判了史賓格勒,但他絕不否認史氏的天才與創見,確是超凡軼俗,世罕其匹。索羅金也承認這一點。

以整個的人類文化,作為研究的對象,以整合的生命智慧,作為研究的方法,以描摹與透視,補自然科學之不足,以命運與時間,為歷史哲學之樞紐,大開大闔,淋漓盡致,細推慢敲,刻畫入微,如此的氣魄,如此的才情,當真可謂是「推倒一世之豪傑,開拓萬古之心胸」,無怪乎能夠帶起一種新的文化學風,為歷史與哲學拓出一片遼闊的原野。雖然,西方的學術界,始終不肯正式承認史賓格勒的地位,但史氏的歷史哲學,浩浩淵淵,豈是學院的門牆所能囿限?而他也正認為:活生生的哲學思想,成為經院中職業化的說教與遊戲式的詭辯,正是文化沒落的具體表徵!而歷史哲學界新起的人物,如柏波爾(Karl Popper)、韓培爾(C.G.Hempel)、柯林吾(Collingwood)、德萊(W.H.Dray),從正統學院派的立場來看,也許各有專長,可是從其對歷史與生命的反省來看,則在氣象上與史賓格勒,簡直無法相提並論。

在氣象上、論旨上、精神上,與「西方的沒落」一書最相近,而且寫作於異地同時,彼此不曾受到對方影響,顯然獨立思考成書的,據個人看來,唯有中國梁漱溟先生的「東西文化及其哲學」。

六、言其所信,瑕不掩瑜

當然,任何真正提出創見的人文著作,往往免不了會帶有一些偏見,何況是一部上下幾千年、縱橫千萬里,涵蓋了整個人類的歷史文化的巨作?但是,一般碩學名家,對於「西方的沒落」所作的批評,卻大多只從細微末節處著手,斤斤於一些史實的考訂與態度的詰疑,卻不能直探史賓格勒創作時的心靈。例如:索羅金曾認為:「社會團體」(Social Group)的觀念,應與「文化團體」(Cultural Group)的觀念分清,而文化並非整合,因而也談不上衰老解消,但事實上,這只是個人取材與用語上的不同,而不是真正客觀的存在有不同的社會單元,大異於文化單元,而史賓格勒對於「語言」、「種族」、「國家」及「文化民族」間的畫分,也已說得明白,並不曾混為一談。

另一位文化哲學家凱西勒(E.Cassirer),因為史氏過重直覺和透視,乃批評:「『西方的沒落』根本不是一部科學的書,史賓格勒鄙視、並公然向一切科學方法挑戰。他自詡發現了一套新方法,準此,歷史和文化的事件,能在此方法下,具有同樣的精確性,正如一個天文學家,預知一次日蝕或月蝕一樣地可以預斷……但依史賓格勒,文明的興起、下降與沒落,並不靠所謂的自然律。是命運而非因果,作為人類歷史的原動力……」因而認定:「史氏的書,事實上只是一部歷史的占星學──一個占卜者展露他那陰鬱的啟示錄式的幻象。」事實上,史賓格勒在一開始時,便已指出自然科學的方法,不足以賅備歷史世界之內涵,所以他蓄意提出一套新的歷史形態學方法,來檢視各大高級文化的生命。我們可以看出:這套方法中,注重描述現象、直呈事象,撇開解析與思辯,直接注重本質直觀的地方,實在和本世紀哲學上的一大主流,即胡塞爾(E.Husserl)所創的「現象學」(Phenomenology)統緒,有不謀而合的地方,斥之為「占星學」,可謂對史氏的苦心與功力,兩皆缺乏同情的瞭解。

另有人認為:史氏為一「悲觀主義」者或「定命主義」者,沒有「知其不可為而為之」的道德勇氣,沒有提出一套拯救世界的具體方案,在道德情操上,不能與另一位文化哲學家,赤道非洲的史懷哲醫生相比。事實上,史賓格勒與史懷哲,所側重的論點,各有特色與重點,未可籠統評斷。而史賓格勒在書中的「修正版序言」中,已對「悲觀主義」的評語,表示了他自己的態度。

在我們看來,史氏的偏見,倒無寧在他承襲了德意志哲學傳統的心態,尤是黑格爾「歷史哲學」中那一套心態,對於日耳曼民族,抱持了一種過份的優越感,是以書中每每不自覺地流露出一種過份的自信,甚至有時偏向軍國主義式的驕傲,這確是他的偏見所致。無怪乎有人把他的書,與尼采的著作,同列為鼓舞了德國納粹興起的原因之一。而史氏也深受西方思想中「二元對立」意向的影響,全書的結構與體系,頗側重於二元的劃分和對比,這一方面固然是精彩的特色,另一方面恐怕也正是他整個思想中最值得檢討的地方。

還有,史氏對於中國文化的瞭解,頗欠深入,不曾真正「生活於」中國的歷史傳統之中。他以中國的西周,來比擬古典的荷馬時代、與西方的日耳曼時代,認為同是貴族的封建時代,這大致還站得住;而以中國的「戰國時代」,比擬於古典文化中的希臘社會革命、與亞歷山大的崛起,以及西方近代的法國革命與拿破崙的事蹟,也還不致於離諧。但他認為自秦始皇建立統一帝國之後,中國歷史即已完全停滯不進,而至東漢以後,中國文明已陷於僵化,這在我們看來,便覺得是犯了一般西方史家流行的偏見,不能真正理解到中國歷史的核心。事實上,秦漢以後,中國社會雖然陷於一治一亂的反覆循環,在政治型態上沒有根本的變化,但在文化成就上,還是哲人輩出,道統不絕,直到十九世紀,才在西方文化的侵襲下,真正面臨了生命存亡的危機。而我們也不能斷言:中國文化已一定永劫不復,因為「中華子弟多豪傑,捲土重來未可知」啊!

此外,史氏以「道」來作為中國文化的「基本象徵」,似乎也嫌簡略,未能說得分明。而墨西哥的馬雅文化,史氏認為是在西班牙的槍砲屠殺下,暴死中途的一個高級文化,如此則此一文化,並未能開展與實現它文化上的「有力主題」,並未能依春、夏、秋、冬的次序,走完它生命的歷程,這個例外,也是史氏書中不盡令人滿意的地方。但是,史氏以蓋世的才華,仗縱橫之健筆,抱憂患的情懷,述生命之整體,其願力之宏,其境界之高,直可謂「提其神於太虛而俯之」,如此的血路心城,豈論脩短?而且,他只是目擊世亂將起,文化沒落,故而窮源探本,言其所信而已,初未計較其是非得失,也未自命其完美無瑕。

七、截斷眾流,自成一家

昔胡適先生的「中國哲學史大綱」上卷初出,轟傳一時,蔡元培認為具有「截斷眾流」的手段,粱任公在演講中,也讚許:「這書自有他的立腳點,他的立腳點很站得住,這書處處表現出著作人的個性,他那敏銳的觀察力,緻密的組織力,大膽的創作力,都是『不廢江河萬古流』的!」可是後來的學者,已發現此書頗受歐美實證主義的影響,在視景與觀點上,都有其侷限之處,以言帶開風氣則有餘,若論樹立楷模則未必,而且後來馮友蘭的「中國哲學史」,也已取代了它的地位。

可是史賓格勒的「西方的沒落」,則真是兀然自立,一空倚傍的巨著,書中處處都是學養的精華、心血的結晶、石破天驚的真知灼見,論「敏銳的觀察力,緻密的組織力,大膽的創造力」,這書才真當之而無愧。在雜然紛陳的諸多歷史事件與社會現象之中,史賓格勒能夠取精用宏,這小識大,透視表相,直探真髓,故而在歷史哲學的領域內,他正是具有了「截斷聚流」的手段。

在一般科學性的著作中,我們所看到的,大抵是生冷的解析、嚴謹的論證、煩瑣的考訂,看不到作者本人整個人格的展現,也看不到活生生的歷史與生命,故而也許能從其中攝取知識,卻很難由此得到智慧,而「西方的沒落」,卻整個是作者生命力量的投射、生命感受的呈露、與生命智慧的閃爍,而他所處理的,也正是活生生的生命歷程,而不是死板板的系統素材,故而,儘管他有偏見,儘管他有闕失,我們還是能欣賞到其中的無數精微之言、深奧之意。當然,這書也許並不能成為「放之四海而皆準」的真理,然而,正如存在主義的鼻祖齊克果(Kierkegaard)所言:「也許一切的哲學系統,到頭來都只能視作美學成就來欣賞罷了。」

中國是一個歷史之國,史學的成就,自成一系。自史遷以降,才人輩出,蔚為大觀,如劉知幾的「史通」、司馬光的「資治通鑑」、王船山的「讀通鑑論」、章實齋的「文史通義」,都能熔經鑄史,鑑往戒來,表現出深厚的文化智慧,而太史公的「史記」,更是震古爍今、戛戛獨絕,為世界歷史著作之瑰寶。只是以往的史家限於時代環境,視野大受侷囿,不可能看到世界的全貌,所以匯通中西史學、縱覽人類文化、建立整合學說,尚有待於今日。就個人所知,國內的胡秋原先生,在史學知識的造詣、與史學體系的建構上,所表現的氣魄與成就,廣大賅備,已經為這方面樹立了良好的基礎,他的「二重文化危機」之說,也認為西方文化如今已面臨危機,與史氏之見。多少契合,而對中國歷史的闡述,自尤在史氏之上。

無論如何,在歷史哲學的領域內,史賓格勒的「西方的沒落」,是必須越過的一塊里程碑。而他對西方文化的反省,由最近俄國文豪索忍尼辛「致俄國領袖書」中,所指陳的西方之弊病看來,也無不顯示確有真知灼見,故能異地同詞,所見相合。而且,在他的書中,他所建構的體系,確也窮神極化,完滿自足,不失為一經典之作。故而,我個人認為,司馬遷自序的話,在某一程度內,也頗適用於史賓格勒的身上:

「究天人之際,

通古今之變,

成一家之言。」

事實上,任何一本真正的著作,只要能夠「成一家之言」,也就足夠自傲了,其他種種,恐怕都是餘事而已。

陳曉林 一九七五年八月於臺北

评论 (0)